Нужно сохранять свою свободу любыми способами

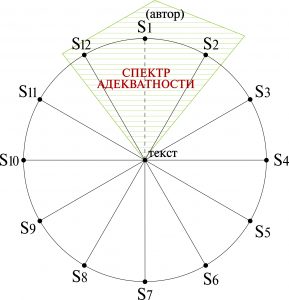

— Иван Андреевич, мы хотели бы попросить Вас рассказать о Ваших основных подходах в литературоведении, методологиях, о методе трехуровневого прочтения художественного текста, о спектре адекватности. Но, может быть, стоит начать с вопроса о том, какие у Вас были цели и принципы, когда Вы много лет назад только начинали разрабатывать свои концепции, только входили в научную среду.

— Я исхожу из того, что любая идеология в той или иной степени тоталитарна, она стремится выбить из публичного поля «конкурентов» (приверженцев других идеологий). У меня же изначально была примирительная позиция: мне хотелось обозначить место в литературоведении (и — шире — в гуманитарных науках) принципиально разным подходам, чтобы их сторонники не сталкивались лбами, найти какое-то пространство для их мирного сосуществования. Я сразу скажу, что в общественной жизни мне это, в общем,не удалось. Потому что и время сейчас ожесточенное, как мне кажется, и в cоциуме нет никакого желания к общению вне тех или иных группировок. Это касается и науки, и даже внутриконфессиональной церковной жизни, это какой-то постсоветский рок. Я надеялся, что закончится советское время и можно будет монархистам, коммунистам, либералам, анархистам спокойно беседовать на разные темы, например, такие, как различные научные подходы к предмету изучения. Они совсем-то уж непосредственно ничьих жизней не затрагивают, мы ведь не делим нефть и газ. Но нет, невозможно все равно.

Что же касается моей методологии, я подойду к этому вопросу немного с другой стороны. Я скажу сначала о научности как таковой, о том, что такое гуманитарная наука у нас, как она сложилась. Надо трезво понимать, что мы находимся сейчас в методологически темном времени. Если в середине 1990-х годов, когда я защищал докторскую, у меня были надежды на общий прорыв в области гуманитарной науки, образования, то, увы, они не оправдались. Нынешние «темные» времена проистекают из незавершенности переходного процесса в нашей области. В чем эта незавершенность? Советскую науку как таковую мы не будем сильно хулить, потому что она очень разная: достаточно высоко развитая в области негуманитарной (оборона, космос и т.д.), ее представители с легкостью находили места в западных университетах. И, напротив, гуманитарная наука в целом была на весьма низком уровне. Сейчас будут говорить: были же Аверинцев, Лотман, Бахтин, наконец, я еще скажу, были же Лосев, Топоров, да, но все-таки это периферия, а не ее центр. А в центре гуманитарной науки было полное торжество совершенно определенной идеологии, считалось, что это фактически идеологические дисциплины. Если совсем грубо сказать, то где-то в идеологическом отделе ЦК КПСС разрабатывалась доктрина, в идеологических институтах вроде ИМЛИ, ИРЛИ эта доктрина наполнялась концептуальным содержанием, а университетская профессура — это уже третий этаж, они, конечно, отчасти и наукой занимались, но главной их задачей было преподавать студентам то, что определено на этих более значимых этажах. Это касалось и литературы, и истории. Когда сейчас пытаются этот общий идеологический фон забыть, это неправильно. Я занимался теорией, сознательно диплом писал по теории, которая была наиболее свободной сферой, она не касалась скользких моментов истории, где все виляли — так или иначе. «Наиболее свободная» не означает, конечно, вполне свободная, но всё же.

Когда пришла перестройка и этот идеологический пресс был ослаблен, у нас наступила растерянность, которая длится до сих пор. Потому что раньше несколько поколений точно знали, что можно и чего нельзя говорить в сфере гуманитарных наук. Лосев, например, упрекал Аверинцева за то, что тот говорил зачастую прикровенно, эзотерическим языком. Лосев же, в свою очередь, так не мог, «у меня — опять символ, опять Церковь, опять Христос»… Но у меня какое-то предчувствие, что эта эпоха растерянности заканчивается. То есть то, что называется идеологией, возвращается. Причем открыто, не влезает в форточку, а торжественно входит в парадную дверь.

— Но пока эта идеология не вернулась и мы живем хоть и в эпоху растерянности, но все-таки эта эпоха дает нам возможность мыслить и говорить свободно. Неужели в современном научном гуманитарном поле никто не пользуется этой возможностью? Как на нем сказывается эта «растерянность»?

— Представьте нынешнее поколение, выросшее в советские годы, пережившее распад Советского Союза: жили всю жизнь в аквариуме (или в террариуме, тут уж как назвать), а потом взяли вас оттуда и выплеснули вместе с вашей коммунистической идеологией в океан. Это породило очень странные вещи в нашей среде: вдруг полезли на методологическую поляну совершенные эпигоны, переводчики разных западных теорий, которые уже давным-давно на самом Западе (во Франции, в США) не то чтобы закончились, но споры о них закончились точно. И то, что постепенно от структурализма к постструктурализму переходило в борьбе или в сотрудничестве с герменевтикой, у нас вдруг единовременно возникло и окончательно многих коллег сбило с последних катушек <...>

Так вот раньше, после падения советской идеологии, какое-то время казалось, что у нас действительно будет прорыв в изучении не только русской, но и зарубежной литературы, потому что оно было абсолютно фальшивым, оно искажало свой предмет. Но этого прорыва не произошло, и я даже практически не заметил настоящей заинтересованности в организации этого прорыва. Сейчас немного ненормальная картина, когда параллельно присутствуют даже не разные варианты литературы или истории, а какие-то перпендикулярные варианты, без всякого диалогического обсуждения. В одной стране, когда не так уж много думающих ученых, нужно же хотя бы по фундаментальным вопросам договориться. А получается, что и это никому не нужно. Может быть, и сама по себе наука уже не является важной. И сейчас мы находимся на стадии возврата к какому-то единомыслию. Надо бы понять, на самом деле — к какому? Я с тоской констатирую, что не только не была доведена до конца ревизия марксистско-ленинского подхода в наших науках, но начиналась ли вообще эта ревизия — в сознании тех, кому «доверено» определять направление наших гуманитарных наук? Не было официального признания того, что такие-то концепции истории литературы — чисто идеологические, я даже не знаю, откуда теперь такого признания ждать.

<...>

Проблема в том, что стандартный, нормальный профессор-атеист — немец, англичанин, в меньшей степени — американец, если у него нет какого-то личного предубеждения против христианства, личной фобии к христианству как таковому, — понимает, что русская и европейская культура вообще-то христианская в основе своей, это самоочевидная вещь, у него нет из-за этого самоочевидного факта никакого внутреннего сопротивления. У нас же такой подход людьми с советским сознанием воспринимается как чужая идеология, соответственно, возникает сопротивление. Я говорю: «Такой-то год от Рождества Христова», а собеседник разве только зубами не скрежещет, хотя ведь очень странно: какая же без христианского фундамента может быть русская культура?

Писатели могут сражаться с христианской традицией, но, чтобы сражаться, нужно все-таки знать, с чем сражаться. Маяковский, например, составляет свою «змею двухметроворостую», и в этом сочетании-абракадабре мерцает православная церковнославянская традиция, проявляется посредничество между греческими (православными) языковыми конструкциями и русскими словесными формами. Даже у этого революционного автора была такая модель культурного сознания. И как это игнорировать в научном отношении? Я всячески пытался, по крайней мере раньше, подчеркнуть, что мой подход не является единственно возможным, он не уничтожает другие подходы. Но чем больше я произносил извинительных слов, тем ожесточеннее была противная сторона. Наконец, мне надоело извиняться за то, что я пытаюсь напомнить или показать какие-то достаточно очевидные для любого непредвзятого человека вещи, а если кому и неприятна эта очевидность, то это его проблемы, а не проблемы русской культуры.

Тут главный пункт состоит в том, что выросшие из христианства формы культуры не являются идеологией. А у нас, с одной стороны, те, кто против, подают это как идеологию, а с другой стороны, деятели, которые вчера были комсомольскими или партийными работниками, но которые теперь задействованы в церковных структурах, они тоже это понимают как идеологию. Одни люди — против, другие — за, но и те, и другие абсолютно превратно понимают православную основу русской культуры. Ну вот что бы вы делали на моем месте? Я пытаюсь в историко-литературном отношении «реабилитировать» эти формы жизни,а это воспринимается как чужая идеология, то есть православная жизнь и культура редуцируются до «идеологии». А с другой стороны, со стороны официальных церковных структур и близких к ним медиа, поскольку я иной раз пользуюсь и постмодернистской терминологией, такой университетской манерой изложения, я становлюсь для них тоже чужим человеком. Потому что они порой тоже, к сожалению, работают в манере убеждения по старым советским лекалам. Ведь другого-то многие из них в своей повседневности не застали, православная культура русского Зарубежья для них является по разным причинам чуждой (если не сказать — чужой), а досоветская традиция прервалась.

Поэтому для некоторых моих коллег из православной среды я — совершенный модернист или даже постмодернист. Они хотят, чтобы было все просто: «у Чехова — так-то, у Гоголя — так-то, этот — спасется, этот — погибнет, это надо и студентам говорить, чтоб они точно знали». Я это в какой-то степени связываю также с крайне агрессивной средой наших «структур повседневности»: у нас даже на улице, в бытовой жизни, в разговорах нет мягкости по отношению друг к другу, как и иронического отношения к себе. У нас сейчас также нет понимания, что и православная традиция была очень разная: на Дону и на суровом русском Севере, например; у дворян, у купечества, у крестьян. <...>

Моя позиция такова, что нужно любой ценой сохранять личную свободу, которая в данном случае выражается в личном мнении. Мне легко так говорить, но, чтобы иметь право так говорить, мне пришлось в некотором смысле в свое время пожертвовать своей профессиональной карьерой. А все-таки нужно сохранять свою свободу любыми способами.

Я думаю, мы стоим на пороге существенных изменений. До этого четверть века назад было вообще все зацементировано, но сейчас что-то начнет происходить, несмотря на отмечаемую мной регенерацию советских форм сознания. Может быть, станет еще хуже, даже и резко хуже, но все равно — в каком-то смысле — это «лучше», чем болотная трясина, в которую тебя как будто бы прямо за ноги затягивают. Ведь это все как-то неправильно: какая-то вялотекущая шизофрения, она скучна даже как шизофрения. Она должна измениться, поэтому нужно быть более свободными людьми. Не бояться. Главное — не бояться, внутренне не бояться. Это трудно, потому что давление среды очень сильно, но это самое главное. Что касается грядущих перемен, надеюсь, что, может быть, и я что-то такое увижу. <...>

Вопросы задавали Алиса Саитбаталова и Мария Фокеева.

ОПУБЛИКОВАНО: Парус, 2018. Вып. 68 (октябрь). ПОЛНОСТЬЮ ИНТЕРВЬЮ ЧИТАТЬ ЗДЕСЬ.

8 комментариев

Иван Андреевич, интерпретация опережает понимание? Почему?

В каком смысле «опережает»? В социологическом? Или каком-то ином?

Я подразумевал то, что уровень прочтения «интерпретация» предшествует уровню «понимание», является менее глубоким, если я правильно понял Вашу концепцию, постижением смысла текста. Привычно думать, что понимание — залог интерпретации и анализа. Понятно, что здесь нужно различать субъективную убежденность и объективную данность, но все же. Понимание — это исчерпание смысла? Это видение не всегда видимого автору и не всегда им планировавшегося? Но как тогда надежно отличить интерпретацию от понимания, если текст может быть логически непротиворечиво истолкован в рамках различных знаковых систем? Да, у православного писателя вряд ли можно найти исламский код, если не было значимого контакта с исламом. А кроме религии? И можно ли немного подробнее о результатах анализа как уровня прочтения?

Это все-таки интервью. Методологическое обоснование во Введении к книге «Русская классика: новое понимание». Более ранние подступы в другой работе «Спектр адекватности в истолковании литературного произведения». Повторяться здесь я не хочу. У Вас — оценочность («глубже» и т.д.), которая для меня неуместна. Все три уровня не просто абсолютно необходимы для филологии, но и их развертывание можно понимать как три этапа углубления познания сущности художественного произведения. У Вас же смешивается филологическое и «бытовое» («привычно думать»). Однако любая терминология ничего не стоит, превращается в казуистику, если ничего нового не открывает в художественных произведениях. БОльшая часть «нового понимания» как раз и посвящена своего рода «демонстрации» на различном литературном материале необходимости введения новых категорий филологии.

Иван Андреевич, спасибо за ответ. У меня и мысли не было Вас критиковать. Я прекрасно понимаю, что это интервью, поэтому и спрашиваю то, что мне не совсем понятно. Вы говорите, что в «глубже» неуместная для Вас оценочность. Но как обозначить результат каждого очередного уровня или этапа исследования? Если учесть, что мы идем к чужому сознанию и появляется оно по-настоящему только на уровне «понимание». Бытовое и филологическое у меня не смешиваются. Я исходил из общеязыковых значений слов, так как не знаю досконально Вашу терминологию. Каким образом сама по себе любая, даже самая удачная терминология может что-то открыть в произведении, мне непонятно. Термин же это не метод, не подход, не прием, это только корректное, удачное название. Я знаю, что лучше всего читать труды исследователя, чтобы понять его пощицию. И я читал некоторые Ваши работы, но что-то забывается, на что-то обратил внимание только сейчас. Мне казалось, что Вы хотели бы обсуждения интервью. Но, видимо, с более умными собеседниками, чем я. Поэтому прошу прощения за доставленное неудобство.

Никаких неудобств! Напротив того, благодаря Вашей реплике я постарался еще кое-что разъяснить. Вообще-то находясь на южном побережье Китая… Это означает, что я с большим вниманием отнесся к Вашим соображениям. Другое дело, чтобы разъяснить вполне некоторые вещи, нужен лекционный курс, а не краткий мой ответ…

Иван Андреевич, спасибо за интересную статью! И то, что Вы подчеркиваете сходство различных идеологий и разницу между отношением к чему бы то ни было, как к идеологии и свободой мысли, свободой, которая заложена в христианской культуре. То, что пишете о ценности общей дискуссии, когда все способны слушать и слышать друг друга, выражая при этом разные идеи… Очень приятно было прочесть столь цельную по высказыванию статью, в которой много уважения к людям.

Чудесно, спасибо

Последние записи

Последние комментарии

Архивы